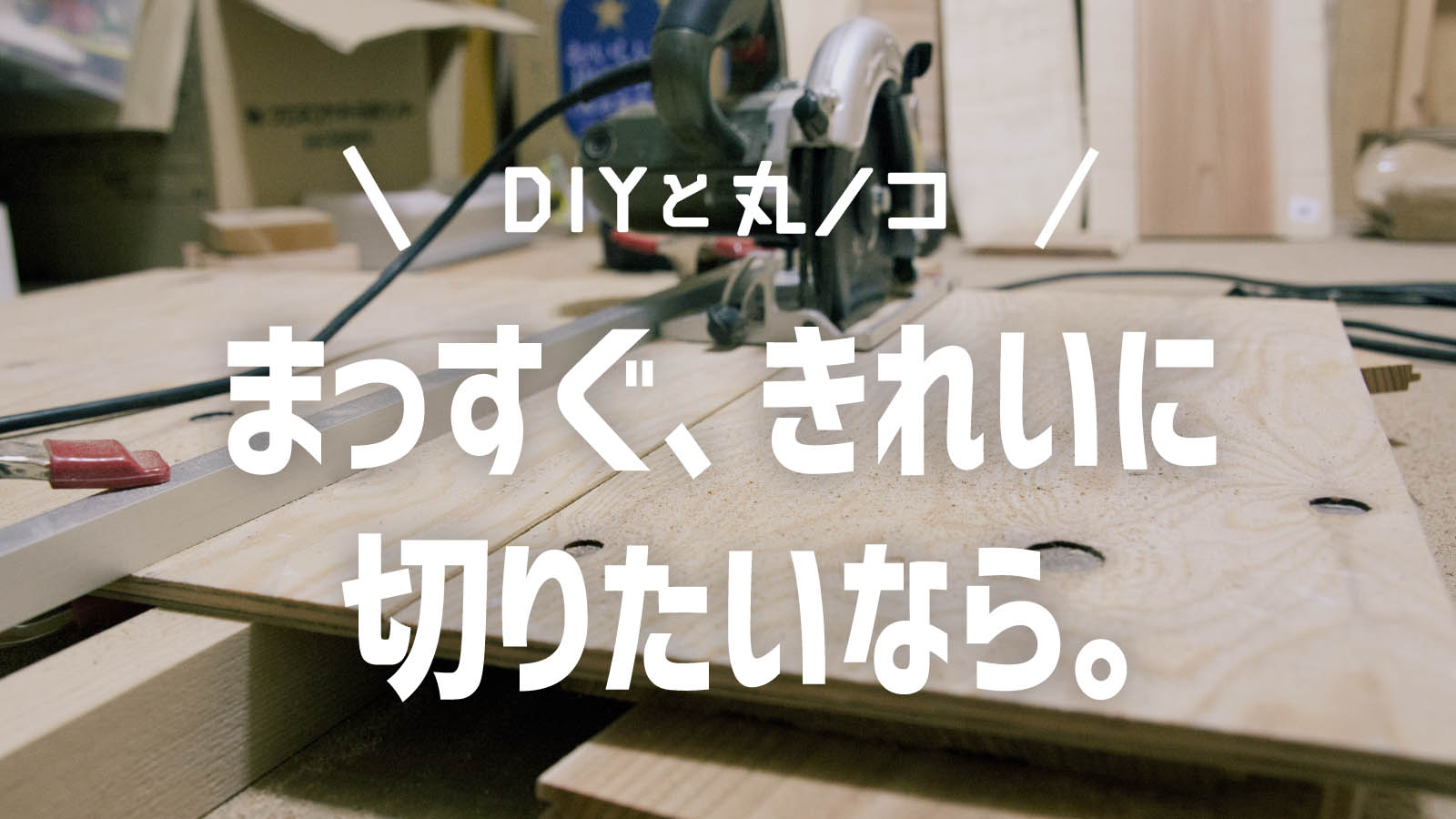

DIYで丸ノコを使うメリット。それは1にスピード、2に正確性でしょう。

しかし、特に正確性というところは、丸ノコ本体だけあっても叶わないのです。

丸ノコで真っ直ぐ切ることって意外と難しくて、丸ノコを送る手がちょっとブレると、あっという間に切断面が削れたりヨレたり。絡まったコードに本体が引っぱられて、切断したい線から曲がってしまったこともありました。

なので、丸ノコでのカットを補助してくれるアイテムを、本体と一緒に揃えるというのが僕のおすすめ。ここではその揃えるべきアイテムについて書きました。

ガイド – 真っ直ぐ安全に切るために

いわゆる丸ノコ定規ですね。

これに丸ノコのベース部分を滑らせて、正確にまっすぐなカットをものにするわけです。

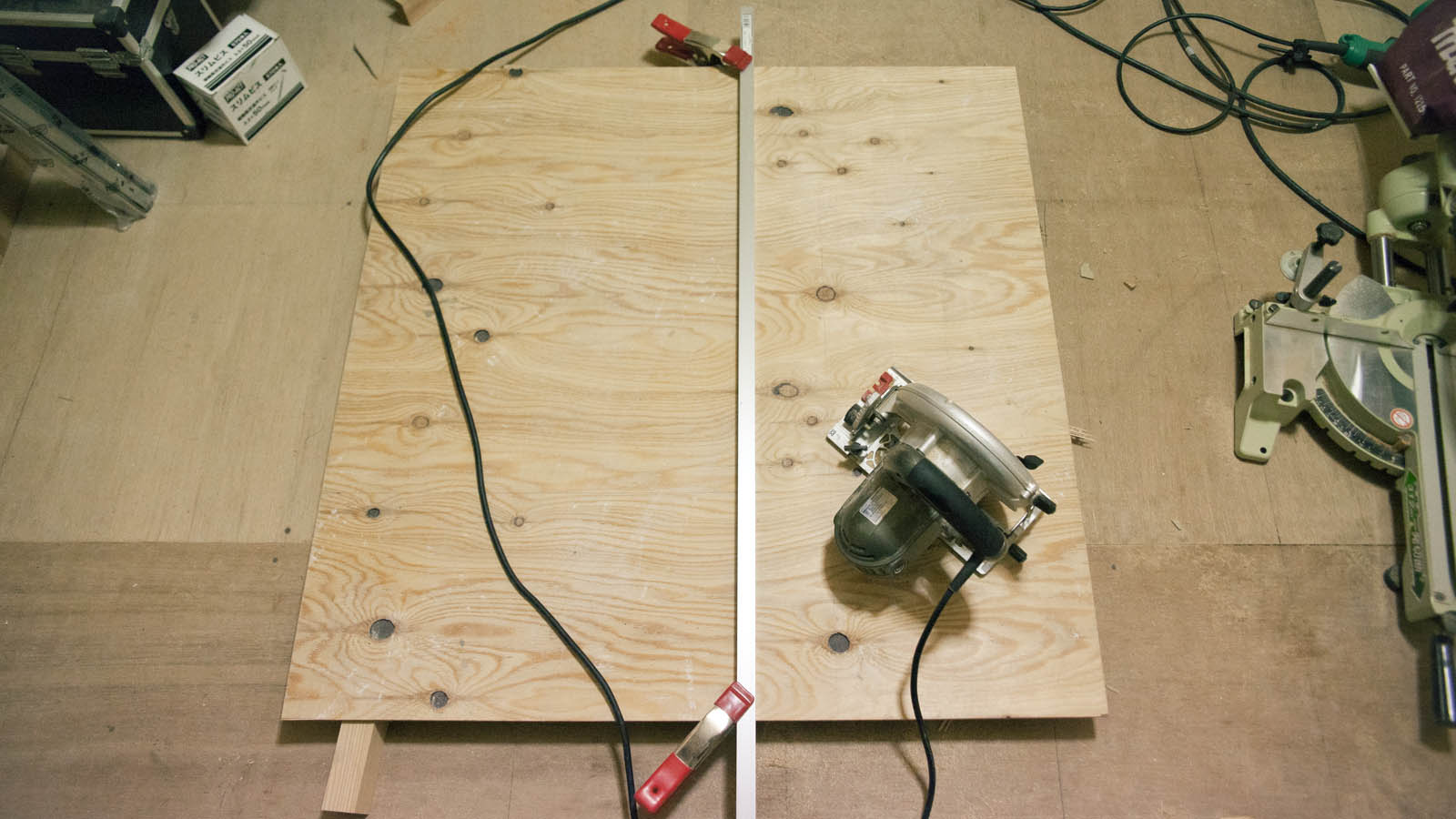

↑の定規ではちょっと高いなっていう人にお勧めしたいのはアルミの角パイプとかアングル。

入手のしやすさ、曲がりにくさ、軽さ、価格の面でバランスがいいんです。

通常コンパネなどの板ものは1820mm×910mmなので、長尺方向に切るのでなければ、1mのものがあれば大体は事足ります。切断する板にしっかり固定するためのクランプも買って、合わせて2,000円いくかいかないかくらい。

また、定規を自作する手もありますよ。

その場合は歪みの出ないコンパネを、10cm幅くらいにホームセンターで切ってもらえば間違いない。それに引き出し用の取っ手とかを付ければ完璧です。

※角材とかの無垢の木は、季節や湿度で歪むのでNGです。

使い方

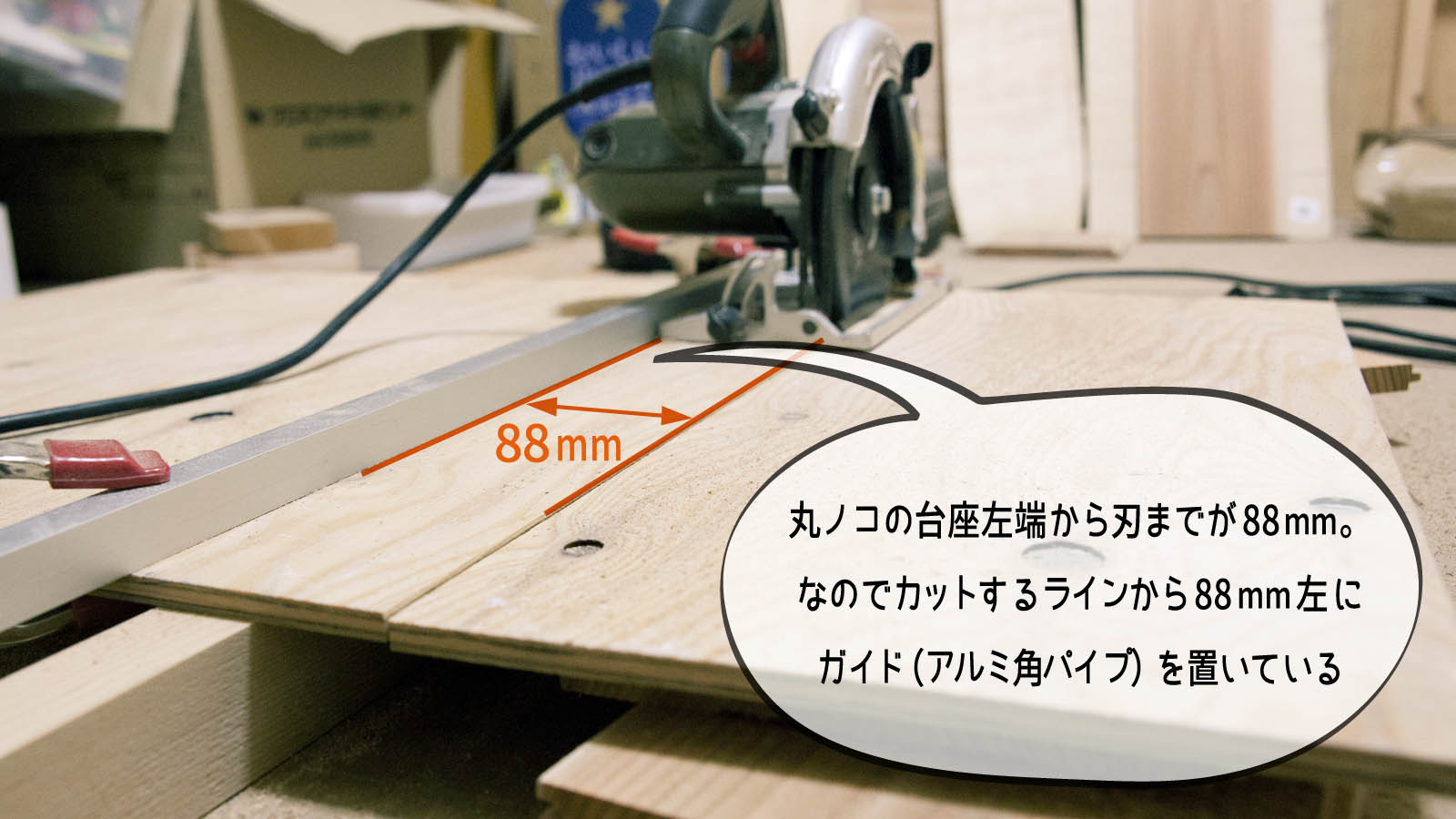

台座を添わせるガイドなので、実際に切る線から少し離して固定する必要がある。

刃のどっち側をイキ(切断後に使いたい部分)にするかでも変わってくるので要注意ですが、僕は基本的に刃の左側をイキとしてカットします。

たまに逆をやると間違えて、刃の厚み分、材料を削ってしまう。

僕の丸ノコは台座左端~刃のまでが88ミリ。寸法を間違えないように台座にマジックで「88」と書いたり、端材を88ミリ幅に切った当て板を用意しています。

クランプ – ガイドを押さえる役目を任せる

市販の丸ノコ定規を使うにしても自作を使うにしても、位置が決まったら必ずクランプで固定しましょう。

手で押さえるのは失敗か、最悪の場合怪我します。

挟んだときに厚み(高さ)があると、丸ノコのモーター部分がぶつかってしまうので、「スプリングクランプ」というタイプ(要はでっかい洗濯バサミ)がおすすめです。

「真っ直ぐ」は定規に、押さえるのはクランプに任せて、手と意識は丸ノコを押すことだけに集中できるようにしましょう。

替刃 – 良い刃なら、力を入れずにカットできる

1,000円前後で買えるので、「薄い」「精密」「チップソー」をキーワードに、刃を別で購入することをおすすめしたい。丸ノコに付属している刃は分厚くて頑丈だけど、切れ味でいうとイマイチです。

僕が使っているのはこれ。

写真左が付属、右が替刃です。見てのとおり刃の一つひとつが細かいですね。厚みもやや薄いです。

試しに丸ノコ付属の刃に慣れてみてから薄い替刃を使うと、大して力を入れずとも切れるので驚くはず。

この記事に書いてますが、カボチャを切る感覚でいたのがジャガイモを切る感覚になるくらいにサクサクです。

付属していた刃はそれはそれで使い道はあるのでとっておくと良いでしょう。古いすのこやカラーボックスなどをぶった切って捨てるときに、遠慮なく使える刃は重宝します。※刃の交換時は絶対に電源コードを抜いておくこと!

こんなふうに補助ツールと一緒に使ってやることで、丸ノコは120%のパフォーマンスを発揮してくれる。

それもあって、丸ノコ本体だけにお金をかけるよりは、安い丸ノコ+これら”周辺機器”を揃える方をおすすめします。

パワーも重量もある道具だけに、手先だけでのコントロールが難しい。使いこなすにはそれを助ける道具が必要なんです(力説)

なお、丸ノコの選ぶポイントや安い機種・高い機種の比較の記事はこちら。

さらなる正確性・スピードを求めるなら、丸ノコを使わない。

ここまでで挙げた3アイテムのほかにも、

- 立って作業できる台があると楽だし

- 作業台に材料を固定するクランプがあると安全だし

- 木屑や粉じん対策に集塵機をつけたくなったり

と、丸ノコは使う環境を整えるのがけっこう大変です。

なので、そもそも論ですが、木材の基本的なカットは材料を買いに行ったホームセンターでお願いするのが一番のおすすめです。木材カットを受け付けていないホームセンターの方が少ないはずで、どう切るかを紙に描いて持っていけばそのとおりにやってくれます。

カット済みを持って帰って、あとはゆっくり組み立てるだけ。そのほうが、楽じゃない?

僕自身も大きいところはホームセンターで切ってもらってます。全部自分で切るよりも速くて正確だし、丸ノコ使う準備いらないし、車に積みやすくなるし、なにより楽だし。

そして細かいところを切りたくなったら、家にはスライド丸ノコがあるので、そいつで切るという流れ。切る長さが30cm以下なら、丸ノコよりもスライド丸ノコがぜったいにおすすめです。

丸ノコで正確に切る技術はあった方がいいけど、楽できるとこは楽する=効率化も大事ですよね。